撰文:imToken

「衍生品是 DeFi 的圣杯」,对于链上 perp 协议是 DeFi 下半场门票这一点,早在 2020 年市场就已取得了共识。

但现实是,过去 5 年无论是囿于性能还是成本,perp DEX 始终在「性能」与「去中心化」之间做着艰难的取舍,期间以 GMX 为代表的 AMM 模式虽然实现了无需许可的交易,但在交易速度、滑点和深度上难以与 CEX 匹敌。

直到 Hyperliquid 的出现,凭借其独特的链上订单簿架构,在完全自托管的区块链上达成了媲美 CEX 的流畅体验,近期通过的 HIP-3 提案,更是推倒了 Crypto 与 TradFi 的围墙,开启了在链上交易更多标的的无限可能。

本文也将带大家深入解构 Hyperliquid 的运作机制、收益来源,客观分析其潜在风险,并探讨它为 DeFi 衍生品赛道带来的革命性变量。

perp DEX 赛道的轮回杠杆是金融的核心原语,在成熟的金融市场中,衍生品交易无论从流动性、资金体量还是交易规模层面,都远超现货,毕竟通过保证金和杠杆机制,有限的资金能撬动更大的市场体量,满足对冲、投机、收益管理等多样需求。

Crypto 世界至少在 CEX 领域也印证了这条规律,早在 2020 年,CEX 以合约期货为代表的衍生品交易就开始取代现货交易,逐步成为主导市场。

Coinglass 数据显示,过去 24 小时,头部 CEX 合约期货日交易量均已经达到数百亿美元级别,Binance 更是突破 1300 亿美元。

来源:Coinglass

相比之下,链上 perp DEX 却是一条走了五年的漫漫长路,期间 dYdX 通过链上订单簿探索更接近中心化的体验,但在性能与去中心化的平衡上面临挑战,以 GMX 为代表的 AMM 模式虽实现了无需许可的交易,却在交易速度、滑点和深度上依旧与 CEX 相差甚远。

其实 2022 年 11 月上旬 FTX 的骤然崩溃,在一段时间内也刺激了 GMX、dYdX 等链上衍生品协议在交易量、新增用户数层面的数据激增,只是掣肘于市场环境、链上交易性能、交易深度、交易种类等综合交易体验,整个赛道很快便再度陷入沉寂。

实事求是地讲,一旦用户发现,在链上交易需承担同样的爆仓风险,却无法获得 CEX 级别的流动性与体验时,迁移的意愿自然归零。

所以问题的关键并不是「链上衍生品有没有需求」,而是始终缺乏一个既能提供 CEX 无法替代的价值,又能解决性能瓶颈的产品形态。

市场的缺口非常明确:DeFi 需要一个真正能跑出 CEX 级体验的 perp DEX 协议。

也正是在这样的背景下,Hyperliquid 的出现为整个赛道带来新的变量,少为人知的是,虽然 Hyperliquid 是今年才正式出圈并进入很多用户的视野,但他其实早在 2023 年就已推出,并在过去两年中持续迭代和积累。#p#分页标题#e#

Hyperliquid 是「链上 CEX」的终极形态么面对 perp DEX 赛道长期的「性能 vs. 去中心化」困局,Hyperliquid 的目标很直接——在链上直接复刻 CEX 的流畅体验。

为此,它选择了一条激进的路径,不依赖现有公链的性能约束,而是基于 Arbitrum Orbit 技术栈自建专属 L1 应用链,并将一个完全在链上运行的订单簿和匹配引擎搭载其上。

这意味着,从下单、撮合到结算,所有交易环节都在链上透明发生,同时又能达到毫秒级的处理速度,因此从架构上看,Hyperliquid 更像是 dYdX 的「完全链上版」,它不再依赖任何链下撮合,目标直指「链上 CEX」的终极形态。

这条激进路线的效果立竿见影。

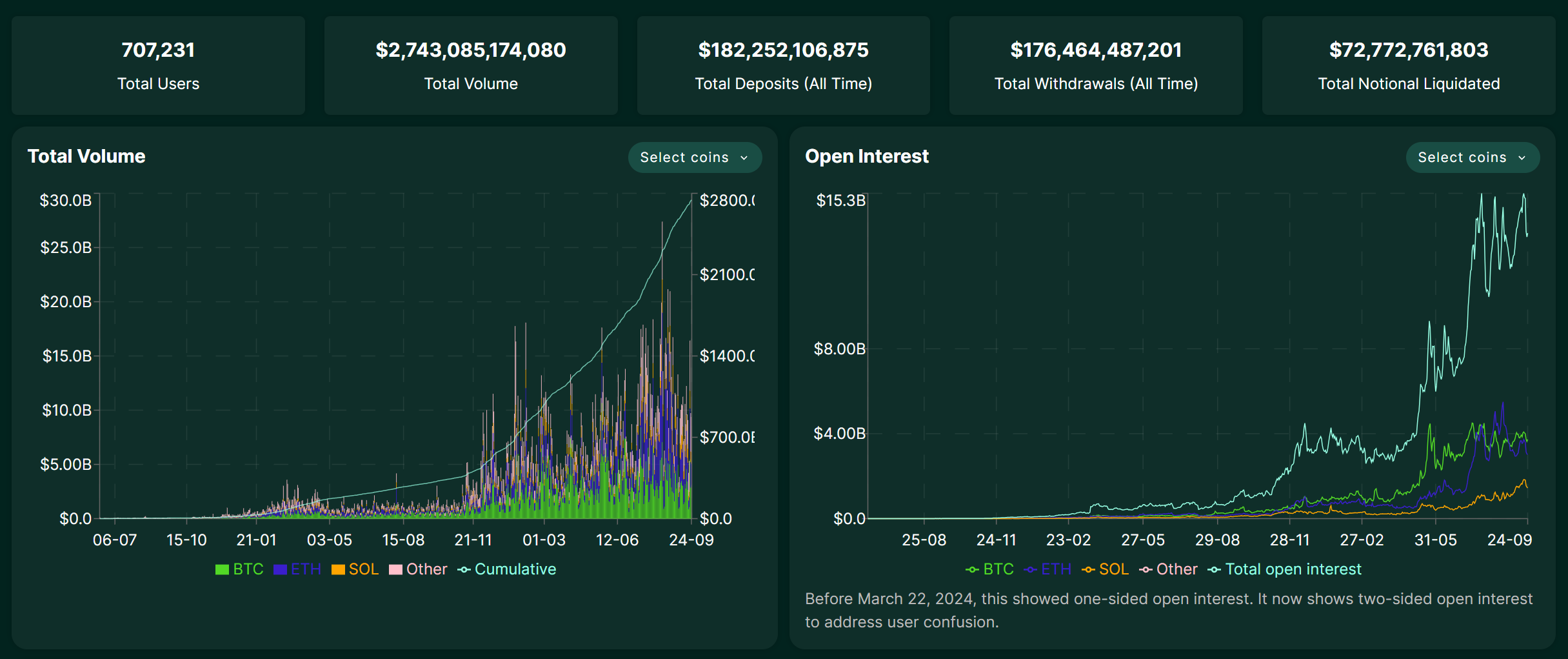

从今年初开始,Hyperliquid 的日交易量就一路走高,一度达到 200 亿美元,截至 2025 年 9 月 25 日,累计总交易量也已超过 2.7 万亿美元,其收入规模甚至超多数二线 CEX,这充分说明链上衍生品并非缺乏需求,而是缺乏真正适配 DeFi 特性的产品形态。

来源:Hyperliquid

当然,如此强劲的增长,也迅速为其带来了生态引力,前不久 HyperLiquid 所掀起的 USDH 发行权竞标战,才会吸引 Circle、Paxos、Frax Finance 这样的重磅玩家公开角力(延伸阅读《从 HyperLiquid 的 USDH 成为香饽饽讲起:DeFi 稳定币的支点在哪里?》),便是最好的例证。

然而,仅仅复刻 CEX 的体验并非 Hyperliquid 的终点,近期通过的 HIP